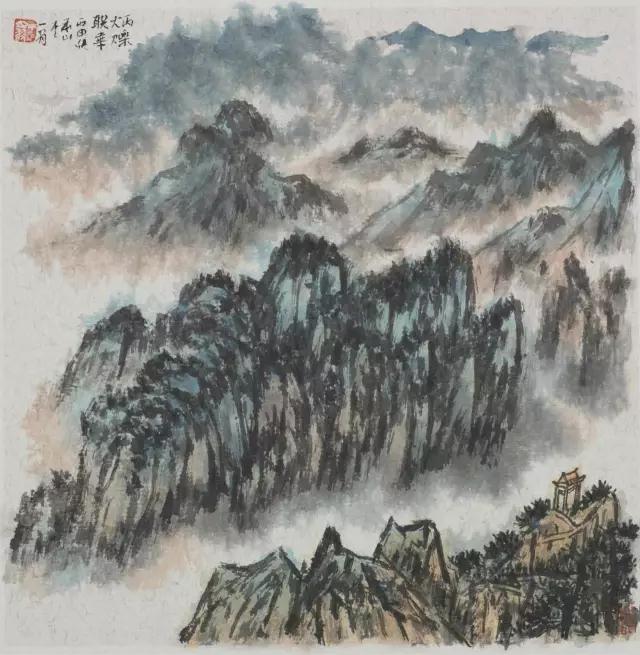

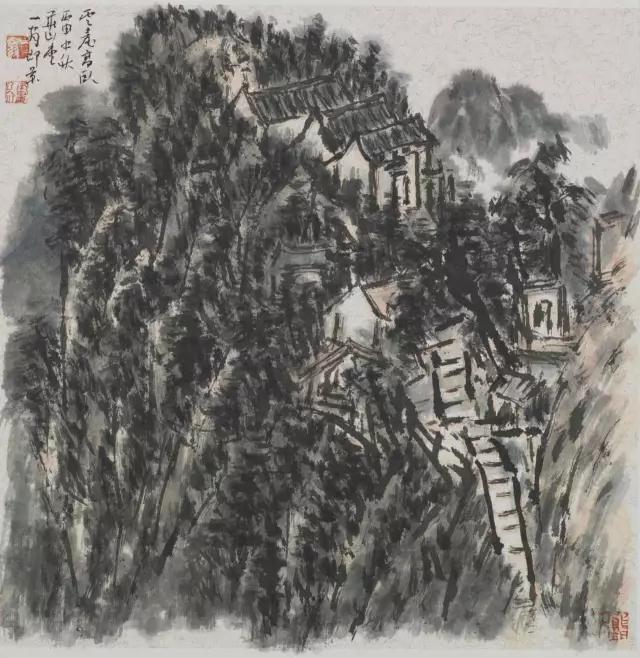

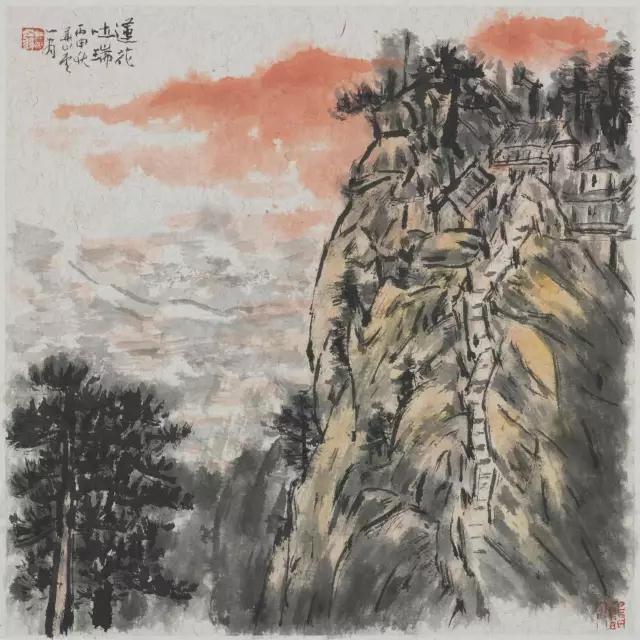

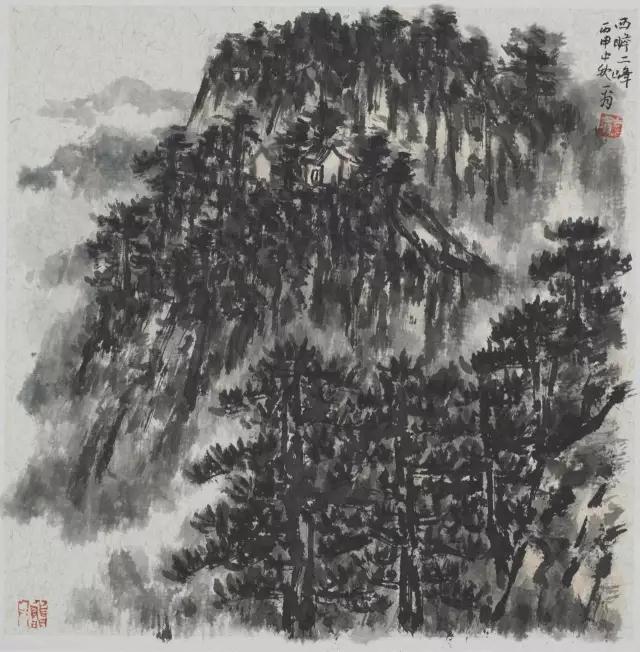

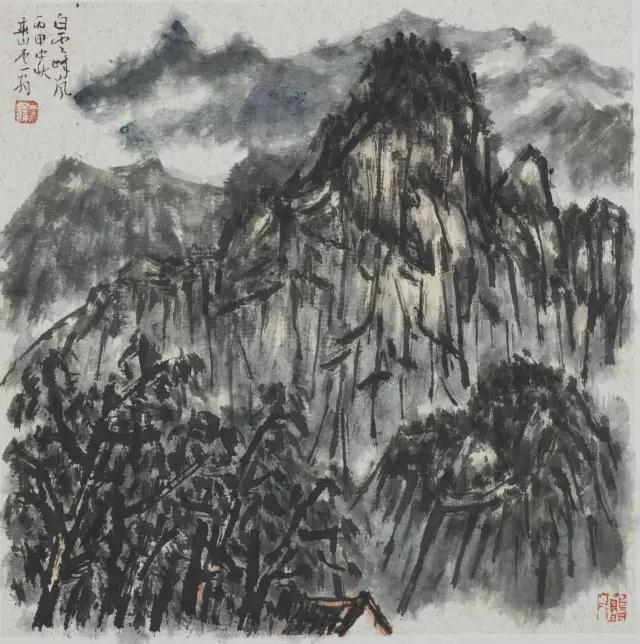

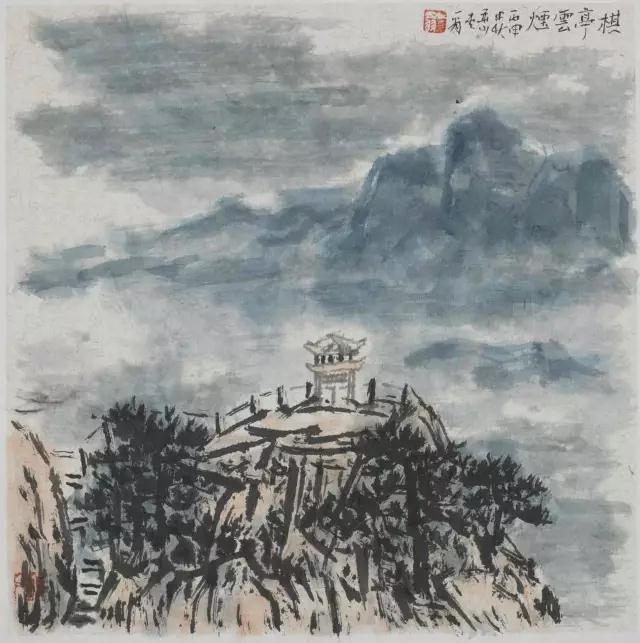

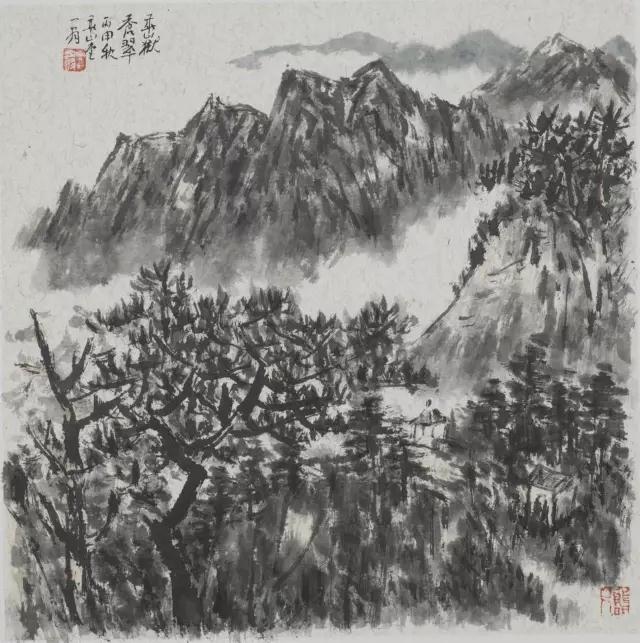

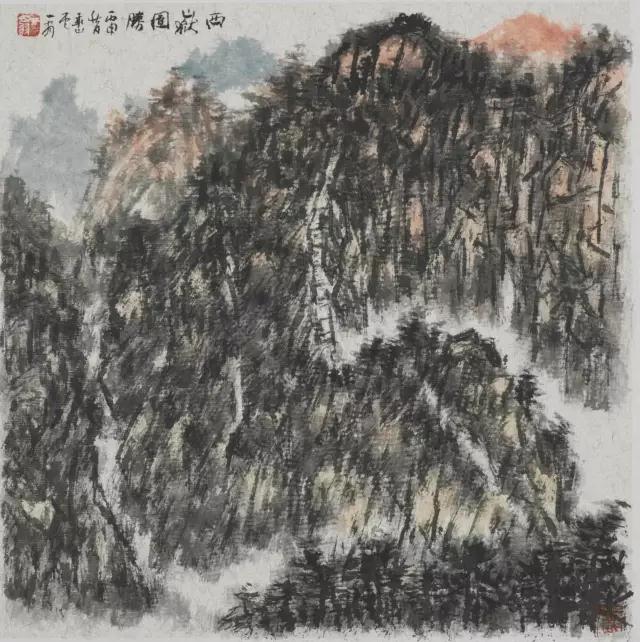

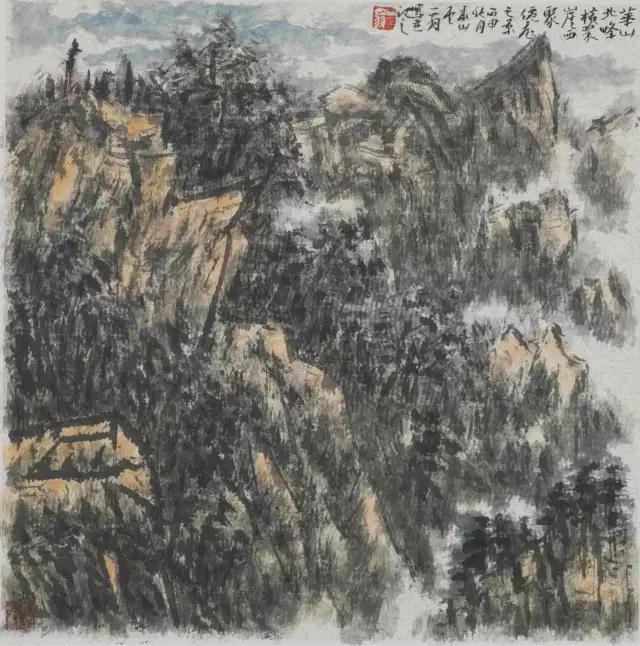

《固本流远》之当代中国画名家雷东山水画精品展

时间:2017-11-23 17:55来源:未知 作者:admin 点击: 次

雷东,字旭之,号龙门山人、一翁、雨田翁。1961年生于陕西韩城。中国艺术研究院美术学研究生课程班、中国书法院研究生班结业。中国艺术研究院山水画创作与实践访问学者,师从中央美院教授陈平先生、原国家画院院长龙瑞先生。陕西省作家协会、书法家协会、美术家协会会员,渭南市文联副主席,华山中国画院院长。中国画廊联盟特聘画家,中华画院、中国画创作研究院画家。书画作品先后被国务院新闻办公室、国家林业部、陕西省社科院、陕西省美术博物馆等有关机构收藏。出版有报告文学集《华章素描》;散文集《听雨》、《收藏先人的月亮》;《雷东花鸟画册》、《雷东山水写生册》等。

冬日过雷东画室

成江海

书生气味近,画室茶烟兴。别成一境界,不在红尘中。

主人何所爱?佛乐绕梁清。主人何所修?数部古人经。

写生摞册贝,中有霜叶红。游学开慧眼,几度走皇京。

半年不相见,刮目看雷东。枇杷熟西蜀,牡丹绽洛风。

画笔退如丘,岳石出狰狞。为画勤以敏,持心幽且清。

不斗颜色艳,渐能呈性情。识者重好画,古琴以为轻。

不觉暮色重,论道兴犹浓。徐娘来呼饭,含笑扶簾栊。

华山连云暗,渭上雪意冲。九九苦寒后,终当听雷声。

论重提范宽绘画观的必要性

雷东

范宽,北宋前期著名山水画家,生卒不详。师于李成而又别于李成,最终创造出自己的绘画方法,成为开山立派、与李成齐名、照耀古今的百代大师。这固然由于其聪颖过人、悟性高超使然,但与其正确的绘画观及其道路亦不无关系。

史载,范宽喜画山水,始学李成。既悟,乃叹曰:“前人之法未尝不近取诸物,吾与其师于人者,未若师诸物也。吾与其师于物者,未若师诸心。”于是,“持其旧习,卜居于终南太华岩隈林麓之间,而览其云烟惨淡,风月阴霁,难状之景,默与神遇,一寄于笔端之间,则千岩万壑,恍然若行山阴道中,虽盛暑中,凛凛然使人急欲挟纩也。”

由这段简短的记述,我们不难看出范宽的绘画道路:初始,亦因爱好使之,拜师学艺,然后研习技法,逐渐提高。据传,他年轻时就已在绘画方面享有盛名,并经常往来于京都开封和西京洛阳之间从事写生和卖画活动。这与今天大多数年轻画家的境况大致一样。

关键是,他师于师而不拘于师,习于古而未泥于古,很快则“悟”。“既悟”,则走上了属于自己的独立创造的绘画道路,终于成就为一代大师。

范宽的“悟”,是绘画之“道”的悟。这既是他自己的绘画之道,也是中国绘画的千古不易之大道。这“道”,即是“师法——师物——师心”。“师法”,即向前人、向传统学习,研习绘画技法;“师物”,即向自然造化学习,到大自然中去写生,也就是我们今天所说的深入生活;而“师心”,也就是要将从大自然中获得的原料、营养,经过大脑加工、肠胃消化,融会贯通,然后通过丰富的想象,创造出既来源于生活又不同于生活、高于生活的“美”的图画(艺术作品)。这大概也就是王微所说的“神”、“灵”、“融灵”吧!

师法是基础。技法虽然不是成功的决定因素,但没有却是万万不行的。干任何事情,都必须先掌握一定的技巧、方法,绘画也一样。没有一套熟练的技法,心中的想象即使再美好,也难以尽善尽美地表现出来。范宽不仅向前人、向今人学习绘画技法,而且用功极深,所拜皆名师。据说,他不仅拜李成为师,而且还拜荆浩为师,二人皆中国山水画坛顶尖的大师,不仅在当时就已名震大江南北,而且千百年来一直是后人师法膜拜的对象。范宽当从他们身上收获不少,获益匪浅。我们完全有理由这样认为,正是由于扎实的基本功训练、熟练的绘画技法掌握,所以才为后来范宽的成就奠定了坚实的基础。

然而,师法而不能泥于法,否则就没有新的创造,只能步前人后尘。范宽师于李成,而不同于李成;师于荆浩,而不同于荆浩。前人评李成与范宽的画曰:“李成之笔,近视如千里之远;范宽之笔,远望不离坐外。皆所谓造乎神者也。”“李成淡墨如梦雾中,石如山动。”范宽“大图阔幅,山势逼人”、“大气磅礴,沉雄高古”、“如行夜山”。李成创造了“卷云皴”成为最早也是影响最深远的山水画皴法之一;范宽创造了“雨点皴”(钉头皴)为百代师法。又云,范宽发展了荆浩的北方山水画派,并能独辟蹊径,因而宋人将其与关仝、李成并列,誉为“三家鼎峙,百代标程”。“宋世山水超越唐世者,李成、董源、范宽三人而已,董源得山之神气,李成得山之体貌,范宽得山之骨法,故三家照耀古今,为百代师法”。从这些论述中,我们可以看出范宽创造的才能,也可以想象其艺术的脉络与风貌。

其次是“师物”,亦即师自然、师造化,从生活中获取创作的原料。这应该是艺术家一生的功课。“前人之法未尝不近取诸物”,一方面说明中国山水画从一开始就是以自然、造化为师法对象的,表现、反映的也是现实生活中的真山真水形象;另一方面则说明前人的绘画表现方法也是从自然造化中提炼创造出来的。“近取诸物”——一个“近”字,拉近了人与自然的距离。“近取”的“诸物”,必是身边的、亲近的、熟悉的、了解的、深入观察过的、铭记于心的事物,于是才能准确地、得心应手地、游刃有余地表现与反映;相反,要准确地、得心应手地、游刃有余地表现与反映它,就必须熟悉它、了解它,而要熟悉、了解它,就必须亲近它,与它朝夕相处,深入地观察与体悟,才能把握它的本质特征。范宽年轻时即经常往来于开封洛阳之间写生;“既悟”,则选择“卜居于终南、太华岩隈林麓之间”。卜居于这里干啥呢?“而览其云烟惨淡、风月阴霁、难状之景”,自然是要进一步亲近它,与之朝夕为伍,深入地观察体悟,熟悉它、了解它、把握它。据前人记载,说他于终南太华卜居期间,往往成天端坐,放眼四望,观察山林间的早雾晚霞、阴晴雨雪及四时变化,从中寻求绘画的情趣,为山川林壑传神写照。即使是雪夜,也在室外凝神观察,以便触发灵感。所以范宽山水多作雪景,乃中国山水画中表现雪景最早的画家。这说明范宽是非常重视“师物”、到大自然中去写生、“对景造意”的。惟其如此,才能“默与神通,一寄于笔端之间,则千岩万壑,恍然若行山阴道中,虽盛暑中,凛凛然使人急欲挟纩也。”

其实,范宽本关中华原(今陕西耀县)人,终南、太华皆关中名山,是其自幼就朝夕面对、熟悉于胸的,尤其是其从家乡经洛阳到京师开封,华山乃其必经之道,当屡作近距离观察。所以其先选择卜居终南,而最终选择卜居太华,当不是一时兴起之仓促之举。

每个艺术家都应该建立自己的生活基地。而这个生活基地最后是与自己紧密相连的、血脉相通的“梦底家山”。唯此,才能在心中更好地把握她,也才能在笔下更好地表现她。

最后是“师心”。心,即神、即灵也。艺术必须传神、融灵。艺术创作是经过心灵加工之后的创造,绝不是照搬自然、模拟自然。艺术作品是艺术家心灵过滤之后的自然美之升华,绝不是照抄照搬自然的“物之赘疣”。王微说:“灵而动变者心也。灵亡所见,故所讬不动;目有所极,故所见不周。”“岂独运诸指掌,亦以神明降之。”张璪说要“外师造化,中得心源。”陈传席在王微《叙画》研究中说:“绘画本属于意识形态,本是精神的产物。物之神要靠人来传,实质是传人的神,物之神乃人之神的形象显现。同样的物,随传其神之人的神之不同而显现出不同的神。中国的优秀画家,并非录像式地描写物的外形,而一直是把要表现的物化为自己的意识(庄子称为‘物化’),注入自己的感情,再反映到画面上去。这其中起重要作用的,‘动变者心也’。”范宽强调“师心”,把“师心”提到非常的高度,更是“师心”的典范。他成日端坐于山林间,正是为了触发灵感,为了“默与神遇”。所以他的绘画作品才能具有如此强烈的艺术感染力,为历代所推崇。米芾说:“范宽山水,显显如恒岱”;赵孟頫称“范宽画山,皆现秦陇峻拔之势,大图阔幅,山势逼人,真古今绝笔也。”董其昌评价范宽为“宋画第一”。徐悲鸿赞范宽作品“大气磅礴,沉雄高古,章法突兀,令人咋舌”。中国艺术史家苏利文先生在《艺术中国》一书中说:“如果要用一幅画来说明北宋山水画的伟大成就的话,我们将选择范宽的《溪山行旅途》。……这幅画以宏大的构图,变现云雾、岩石、树木的充满戏剧性的光线和阴影对比,以及笔触上所传递的能量而引人入胜,气势撼人,有时我们甚至感觉到整座山峰充满生命和活力,当我们凝视瀑布时,甚至可以感受到身旁流水的声音。”“这幅画完全实现了北宋山水画的理想,即山水画就应该具有如此撼人的现实主义风格,使观者在观画之时达到人在画中、物我两忘的境地。”

范宽的“师法——师物——师心”的绘画观,是三位一体、紧密相连、不可分割、不可偏废的,不可片面地割裂开来看待。既不能只注重师法、师物而忽视师心,亦不可只重视师心而轻视师法、师物。否则必将造成某一方面的缺失,从而影响整体的艺术高度。况且,在这三者之中,如果有任何一者缺失,也不可能达到艺术的高度。当然,师法、师物、师心,在具体的艺术实践活动中,亦不是机械地单独地一项一项按部就班地进行,不是力量的平均分配,而应综合运用,融会贯通。

范宽关于“法”、“物”、“心”三者的论述,虽然未被列入中国古代画论,但实在是不亚于宗炳的《画山水叙》与王微的《叙画》的,甚至于更凝练、更深刻、更直截了当和富于哲理,其中包含的深刻的主客体(“心”与“物”)、古与我(“法”与“心”)的哲学关系,直可以当做一篇中国绘画哲学文字来读。在中国山水画刚刚起步之时,作为第一代开创性的山水画家,范宽能悟出这样的道理,明确提出这样的观点,让我们除了感叹其悟性之高、聪慧过人,非一般画家所能企及之外,更为中国山水画从一开始就具有这样高妙、这样正确的理论而庆幸。正是在这一正确的理论指导下,所以有了范宽,也有了中国山水画艺术的一座座高峰和其一脉相承、绵延不绝地发展。

同时,我们也应该看到,范宽关于“法”、“物”、“心”的论述,是和顾恺之的“传神论”、宗炳的“卧游说”、王微的“融灵说”、张璪的“外师造化、中得心源”等理论是一脉相承的,是于他之前的这些前辈大师的重要画论的集大成者。因此也更加高妙、更加明晰、更加富于指导意义。

范宽关于“法”、“物”、“心”的论述及其绘画观值得重视。正确地认识与理解之,方能指导山水画艺术沿着正确的轨道健康发展,否则必将导致艺术的平庸与沉滞。这样的例子在明清时不少,在今天亦并非鲜见。